Fecha de Celebración: del 3 al 31 de Mayo

Lugar de Celebración: Estados; Sucre, Anzoátegui, Apure, Nueva Esparta, Trujillo, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Barinas, Portuguesa, Miranda y Distrito Federal.

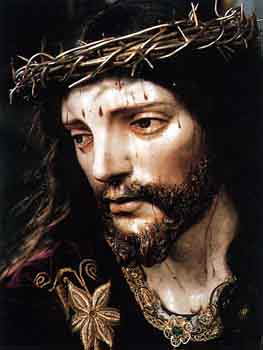

Motivo: Adoración al símbolo de la Cruz

Significado Social: El símbolo de la Cruz cristiana coincide con algunas de las creencias indígenas en las cuales se incluye la del Madero Sagrado que representa el árbol de la vida, de las flores y de las frutas, por ello dentro de los rituales que se realizan en honor a la cruz se manifiesta agradecimiento y se hacen peticiones relativa a la necesidad de lluvia, para los campos se rinde homenaje a la naturaleza, y se da la bienvenida a la que se espera sea una buena cosecha.

La festividad de la Cruz de Mayo fue traída a esta parte del continente americano, al igual que otras celebraciones tradicionales, por los sacerdotes y conquistadores españoles, quienes conmemoraban el 3 de mayo, el hallazgo en el año 324, por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino, de la cruz donde murió Cristo, sin embargo estudiosos de las costumbres europeas aseguran, que antes de este suceso, los pobladores de ese continente, realizaban rituales para festejar la llegada de la primavera. La cruz tiene su fiesta conmemorativa el 3 de mayo, mes durante el cual se hacen actos en su honor en distintas regiones de nuestro país. En muchos lugares las cruces que se encuentran en sitios públicos se adornan con flores y papeles de colores. Durante estas fechas, cofradías y particulares preparan altares donde se coloca la cruz y se la ofrenda con flores, frutas y cirios encendidos, en agradecimiento por preservar la salud y la fertilidad.

Sea en uno u otro sentido, lo cierto es que la festividad religiosa llegó al país, y con el paso de los siglos, se convirtió en una de las tradiciones más arraigadas en el imaginario popular, que le incorporó para hacerla mas vistosa y alegre elementos culturales indígenas y afro venezolanos, propios de cada región del país, que convirtieron la devoción española en los Velorios de Cruz de Mayo, tradición que se repite año tras año para propiciar buenas cosechas. En la festividad, tal como se conmemora en varias regiones de nuestro país, la cruz adornada con cintas y papeles de variados colores, no simboliza el sufrimiento del martirio de Jesús. Al contrario invita a los devotos a la comunicación, a la reunión, al canto y a la música, y el salón donde es colocada se transforma en espacio para elevar peticiones y plegarias en el mes de las flores, de la Virgen y del inicio de las lluvias, propiciadoras de la fertilidad de la tierra.

Con la alegría, los creyentes manifiestan en forma alegórica el deseo de eliminar a Jesús el dolor de su crucifixión. Los preparativos de la fiesta se inician desde finales del mes de abril, cuando los devotos comienzan los preparativos para "vestir" y adornar la cruz, de acuerdo al gusto de las personas particulares, las sociedades y de las cofradías que en nuestro país tienen a su cargo los pormenores de esta tradición. Una vez "vestida", la cruz se coloca en un altar, adornado con flores, cirios encendidos y eventualmente las imágenes de San Antonio de Padua, las Ánimas Benditas y el Niño Jesús. Los velorios se realizan en los salones principales o patios de viviendas, en plazas u otros sitios públicos. Asimismo se improvisan altares en caminos, casas particulares o locales donde funcionan Sociedades de la Cruz. Al comenzar la celebración los asistentes reunidos en torno al altar inician el acto con sus ofrendas y flores mientras rezan por la prosperidad de las cosechas y por la salud de los enfermos; así como también para alejar las epidemias que azotan los campos y para protegerse del Maligno o Diablo. Las invocaciones a la cruz, van seguidas de un rosario cantado y los versos que anunciarán los cantos. Estos cantos convierten el velorio en una animada fiesta comunitaria. En la región central se canta principalmente la fulía, y se recitan décimas a la cruz. En los velorios de cruz no se acostumbra a bailar por tratarse de un acto solemne y ritual. Sin embargo hay velorios que devienen en bailables. Para lograr este objetivo la cruz objeto de veneración, se guarda, se voltea o se cubre con una sábana, para que los asistentes puedan danzar sin remordimientos. De esta forma en la costa central se baila tambor y en los llanos y en oriente se baila joropo.

Sea en uno u otro sentido, lo cierto es que la festividad religiosa llegó al país, y con el paso de los siglos, se convirtió en una de las tradiciones más arraigadas en el imaginario popular, que le incorporó para hacerla mas vistosa y alegre elementos culturales indígenas y afro venezolanos, propios de cada región del país, que convirtieron la devoción española en los Velorios de Cruz de Mayo, tradición que se repite año tras año para propiciar buenas cosechas. En la festividad, tal como se conmemora en varias regiones de nuestro país, la cruz adornada con cintas y papeles de variados colores, no simboliza el sufrimiento del martirio de Jesús. Al contrario invita a los devotos a la comunicación, a la reunión, al canto y a la música, y el salón donde es colocada se transforma en espacio para elevar peticiones y plegarias en el mes de las flores, de la Virgen y del inicio de las lluvias, propiciadoras de la fertilidad de la tierra.

Con la alegría, los creyentes manifiestan en forma alegórica el deseo de eliminar a Jesús el dolor de su crucifixión. Los preparativos de la fiesta se inician desde finales del mes de abril, cuando los devotos comienzan los preparativos para "vestir" y adornar la cruz, de acuerdo al gusto de las personas particulares, las sociedades y de las cofradías que en nuestro país tienen a su cargo los pormenores de esta tradición. Una vez "vestida", la cruz se coloca en un altar, adornado con flores, cirios encendidos y eventualmente las imágenes de San Antonio de Padua, las Ánimas Benditas y el Niño Jesús. Los velorios se realizan en los salones principales o patios de viviendas, en plazas u otros sitios públicos. Asimismo se improvisan altares en caminos, casas particulares o locales donde funcionan Sociedades de la Cruz. Al comenzar la celebración los asistentes reunidos en torno al altar inician el acto con sus ofrendas y flores mientras rezan por la prosperidad de las cosechas y por la salud de los enfermos; así como también para alejar las epidemias que azotan los campos y para protegerse del Maligno o Diablo. Las invocaciones a la cruz, van seguidas de un rosario cantado y los versos que anunciarán los cantos. Estos cantos convierten el velorio en una animada fiesta comunitaria. En la región central se canta principalmente la fulía, y se recitan décimas a la cruz. En los velorios de cruz no se acostumbra a bailar por tratarse de un acto solemne y ritual. Sin embargo hay velorios que devienen en bailables. Para lograr este objetivo la cruz objeto de veneración, se guarda, se voltea o se cubre con una sábana, para que los asistentes puedan danzar sin remordimientos. De esta forma en la costa central se baila tambor y en los llanos y en oriente se baila joropo.

Musica: Los instrumentos acompañantes en los Velorios de Cruz varían según el lugar geográfico. En oriente, los cantos de galerones y fulías se acompañan con cuatro, guitarra, bandolín o bandola oriental, maracas y tambor cuadrado. En la región central predomina la fulía que consta de una parte cantada por hombres y mujeres en cuartetos octosílabos, y otra parte recitada por los decimistas de la región, quienes componen décimas y versos de salutación a la cruz. Generalmente, se toca la tambora de velorio o tamborita, acompañada por la charrasca y las palmadas de los presentes.

En el llano, los cantos de velorio se conocen como tonos de velorio y son cantos polifónicos, a tres voces masculinas (alante, contracto y tenor). El instrumento principal que se toca durante los velorios llaneros es el cuatro. En algunos lugares de la costa central del país se utiliza una flor o palma como testigo para indicar a los presentes quién es el cantante solista que entrará después de cada coro. Hay otras regiones en donde los cantantes simplemente siguen un orden en sentido de las agujas del reloj.

En el llano, los cantos de velorio se conocen como tonos de velorio y son cantos polifónicos, a tres voces masculinas (alante, contracto y tenor). El instrumento principal que se toca durante los velorios llaneros es el cuatro. En algunos lugares de la costa central del país se utiliza una flor o palma como testigo para indicar a los presentes quién es el cantante solista que entrará después de cada coro. Hay otras regiones en donde los cantantes simplemente siguen un orden en sentido de las agujas del reloj.